Compartimos con ustedes un artículo del Dr. Ricardo Porto, titulado LEY DE MEDIOS. ANALISIS JURISPRUDENCIAL publicado originalmente en Erreius on-line, en el que analiza el comportamiento del Poder Judicial en orden a la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522.

A través del estudio de tres teorías intenta explicar la influencia que han tenido las cambiantes coyunturas políticas del país en las respectivas decisiones judiciales. Para ello toma como base empírica los 38 principales fallos judiciales dictados en diferentes ciudades del país por jueces de primera instancia, Cámaras de Apelaciones y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Por mi parte he desmenuzado la rica información que vuelca el Dr. Porto en su trabajo y la analizo hacia el final en distintos gráficos obteniendo una visón amplia de lo que ha sido el derrotero de la llamada “Ley de Medios” desde su sanción hasta la declaración de constitucionalidad por parte de la CSJN.

Sin dudas el camino recorrido ha sido sinuoso y llama la atención los rumbos que han tomado las decisiones judiciales cuando se las superpone al mapa político dibujado desde 2009 a esta parte. Solo nos cabe a los hombres comunes rogar porque en cada una de esas curvas, cualquiera que fuera, haya estado presente la Justicia.

Esperamos que el artículo sea de su interés y sirvan los datos y su análisis a los demás investigadores.

El CINTEC agradece al Dr. Ricardo Porto -miembro de su Comisión Académica y de Investigación- y a Editorial Errepar el permiso para publicar si trabajo a través de nuestras redes.

Raúl A. Farías – Director del CINTEC Fores

Compartimos con ustedes un artículo del Dr. Ricardo Porto, titulado LEY DE MEDIOS. ANALISIS JURISPRUDENCIAL publicado originalmente en Erreius on-line, en el que analiza el comportamiento del Poder Judicial en orden a la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522.

A través del estudio de tres teorías intenta explicar la influencia que han tenido las cambiantes coyunturas políticas del país en las respectivas decisiones judiciales. Para ello toma como base empírica los 38 principales fallos judiciales dictados en diferentes ciudades del país por jueces de primera instancia, Cámaras de Apelaciones y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Por mi parte he desmenuzado la rica información que vuelca el Dr. Porto en su trabajo y la analizo hacia el final en distintos gráficos obteniendo una visón amplia de lo que ha sido el derrotero de la llamada “Ley de Medios” desde su sanción hasta la declaración de constitucionalidad por parte de la CSJN.

Sin dudas el camino recorrido ha sido sinuoso y llama la atención los rumbos que han tomado las decisiones judiciales cuando se las superpone al mapa político dibujado desde 2009 a esta parte. Solo nos cabe a los hombres comunes rogar porque en cada una de esas curvas, cualquiera que fuera, haya estado presente la Justicia.

Esperamos que el artículo sea de su interés y sirvan los datos y su análisis a los demás investigadores.

El CINTEC agradece al Dr. Ricardo Porto -miembro de su Comisión Académica y de Investigación- y a Editorial Errepar el permiso para publicar si trabajo a través de nuestras redes.

Raúl A. Farías – Director del CINTEC Fores

Artículo publicado en Erreius on line.

Porto Ricardo. Ley de Medios. Análisis Jurisprudencial. Erreius on line. Diciembre 2013. Editorial Errepar.

Ley de Medios. Análisis Jurisprudencial

Ricardo Porto

Un especial agradecimiento al profesor Daniel Ryan, por sus valiosos aportes y sugerencias.

Introducción

El objeto del presente trabajo es analizar el comportamiento del Poder Judicial en torno a la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522, popularmente conocida como Ley de Medios.

Para responder a ello se ha tomado como base de datos, 38 fallos judiciales dictados en diferentes ciudades del país, por jueces de primera instancia, Cámaras de Apelaciones y por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El periodo estudiado es desde la sanción de la Ley de Medios, en octubre de 2009, hasta el fallo de la CSJN en el caso Clarín, el 29 de octubre de 2013.

Asimismo, se ha tenido presente la evolución de la situación política en estos 4 años; tomándose especialmente en cuenta las elecciones de 2009 y 2011, y la consecuente composición del Congreso en esos años.

A los fines de procurar entender las razones que llevaron a los jueces a actuar de una determinada manera se describirán, en primer lugar, las principales teorías políticas que estudian el comportamiento judicial.

En ese contexto, se hará referencia al modelo actitudinal o de las preferencias ideológicas de los jueces; a las concepciones que consideran a los magistrados actores estratégicos, y finalmente, a las explicaciones histórico-institucionales.

Una primera lectura de los 38 fallos judiciales analizados parecería indicar que los jueces de primera instancia y las Cámaras de Apelaciones responderían al modelo estratégico.

Ello es así, dado que, en los años que van desde 2009 al 2011, cuando el oficialismo es derrotado en las elecciones y se fragmenta su poder en el Congreso, tienen lugar la mayor cantidad de fallos adversos al gobierno.

Por el contrario, a partir de 2011, luego que la Presidenta obtiene el 54% de los votos y se recompone el poder del oficialismo, el número de fallos favorables al gobierno supera claramente al de las sentencias adversas.

Por su parte, las sentencias de la CSJN parecieran tener una lógica diferente y su estudio es más complejo. Un análisis de las mismas indicaría que están presentes partes de las diferentes teorías.

El problema jurídico del control de constitucionalidad

Cuando el 21 de diciembre de 2009 la jueza federal de primera instancia de

Mendoza, Olga Pura de Arrabal, mediante una medida cautelar, declaró inaplicable la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522 en todo el territorio nacional se escucharon fuertes críticas, sintetizadas en el siguiente interrogante: ¿Cómo puede ser que una ley que estuvo precedida de un intenso debate en todo el país, llevado a cabo en 24 foros, y que luego de ingresar al parlamento fue aprobada por el voto favorable de 144 diputados, contra solo dos, y 44 votos en el senado, frente a 22, puede ser dejada de lado por una jueza a la que nadie eligió popularmente?

Con toda crudeza se puso en el centro del debate dos cuestiones. Una más jurídica, referida a la legitimidad del control de constitucionalidad por parte del Poder Judicial, y otra, más política, acerca de las verdaderas razones que llevan a los jueces a tomar decisiones frente a temas políticamente controvertidos.

En orden a la primera cuestión, puede señalarse que la problemática del control de constitucionalidad que llevan adelante los jueces ha sido intensamente debatido por la doctrina, desde el célebre caso Marbury c. Madison, dictado por la Corte Suprema de los Estados Unidos a comienzos del siglo XIX.

El problema radica cuando un tribunal, frente a cuestiones controvertidas, debe decidir sobre la aplicación de determinados criterios jurídicos en detrimento de otros.

Roberto Gargarella, en Un papel renovado para la Corte Suprema, citando a Néstor Sagues, destaca 14 criterios interpretativos diferentes que ha exhibido nuestro máximo tribunal a lo largo de la historia. Asi, la hermenéutica constitucional se apoyó en distintos principios: interpretación literal, intencional, voluntarista, justa, realista, dinámica, teleológica, constructiva, continuista, entre otras. De este modo, la Corte ha sostenido posturas jurídicas absolutamente contradictorias, como por ejemplo: Montalvo y Bazterrica, o CHA y ALITT.

“Los problemas que surgiere un panorama como el referido son numerosos. Ante todo, nos muestra que contamos con múltiples criterios interpretativos que los jueces pueden utilizar de modo más o menos indistinto –sin que ello implique, obviamente, el menor riesgo para sus carreras- en un contexto en el que –y esto es lo que agrava todo el problema- muchos de tales criterios, contrastados entre sí, llevan a soluciones opuestas”.[1]

La situación que se genera, agrega Gargarella, es enormemente preocupante, ya que el derecho empieza a aparecer compatible con casi cualquier solución jurídica.

Diferentes autores y corrientes de interpretación constitucional se han referido al complejo tema de la hermenéutica constitucional.

Los denominados originalistas buscan anclar la constitución en el momento de su sanción e interpretar el sentido original que los padres fundadores le asignaron al texto de la constitución. Para ello rastrean las intenciones del legislador de entonces. De ese modo, pretender otorgar certeza y seguridad jurídica.

El problema, en este caso, es que quien interpreta aquella intención constitucional es un hombre de nuestros días, que puede valorar de una u otra manera la verdadera intención de los redactores del texto constitucional y aplicarlo a una situación, obviamente, no prevista por aquellos hombres del siglo XIX.

Por otra parte, como bien se pregunta Gargarella “…¿debemos atarnos a la voluntad de Madison, que tenía una mirada restrictiva respecto de los poderes del presidente, o debemos inclinarnos, en cambio, por los criterios defendidos por Hamilton, que eran opuestos?…¿qué escritos o pensamiento de un autor debemos tomar en cuenta, por ejemplo, los primeros o los últimos escritos de Alberdi, ideológicamente tan diferentes?”.[2]

Asi las cosas, parecería que el originalismo no resuelve los problemas que, supuestamente, vendría a solucionar.

Dworkin, por su parte, propone una lectura moral de la constitución, sosteniendo una interpretación constitucional basada en principios. De acuerdo a esta tesis, la tarea de los jueces se basa, fundamentalmente, en desentrañar los principios que guiaron el armado institucional; deben construir la mejor concepción moral que encaje con la historia constitucional de la sociedad.

Gargarella señala que “Si Dworkin sugiere un papel robusto y activo de los jueces encargados de llevar a cabo una lectura sustantiva de la constitución, Ely defiende lo contrario, es decir una tarea judicial fuertemente restringida –restringida, aquí, a la custodia de procedimientos constitucionales”. En efecto, John Ely advierte los riesgos de una concepción activista del papel de los jueces que los lleva a adoptar un rol virtualmente legislativo. Por ello, sostiene que la principal tarea de la justicia es preservar las reglas del procedimiento del debate democrático. No se trata, de acuerdo a su visión, de intentar descifrar los valores originales que supuestamente consagra el texto constitucional, sino que los jueces deben exigir el respeto a los procesos deliberativos que la constitución establece, para que las nuevas generaciones plasmen los valores del presente.[3]

Por último, y sin pretender agotar este brevísimo e incompleto recorrido por las escuelas de la hermenéutica constitucional, hay autores como Jeremy Waldron que, basados en concepciones mayoritaristas del derecho y la política, se oponen radicalmente al papel contramayoritario del poder judicial, prefiriendo a las legislaturas, como órganos que representan más genuinamente que la justicia a la voluntad popular. A partir de esta visión, elabora una posición fuertemente crítica del control de constitucionalidad llevado a cabo por el Poder Judicial.

Las enormes dificultades que nos ofrece el derecho para justificar las diferentes teorías que se ocupan de explicar el control de constitucionalidad que llevan adelante los jueces, paralelamente, trae a la escena el rol político de la justicia.

Robert Dahl afirma que la Corte Suprema o cualquier tribunal debe tomar, y de hecho toma, decisiones de políticas públicas, y agrega: “Si se asumiera que la Corte es una institución política, no habría problemas; se daría por sentado que los miembros de la Corte resuelven las cuestiones fácticas y valorativas en función de ciertas suposiciones subjetivas, propias o de los clientes o electorado influyente. Sin embargo, como la legitimidad de las decisiones de la Corte se funda en la ficción de que no es una institución política sino exclusivamente jurídica, asumir el carácter político de la Corte significaría resolver una serie de problemas al precio de crear otros. Sin perjuicio de ello, y si es cierto que los casos que llegan a la Corte son como los he descripto, entonces la Corte no puede actuar como una institución estrictamente jurídica. Necesariamente debe elegir entre alternativas controvertidas sobre políticas públicas apelando, al menos, a criterios de hecho y valorativos que no pueden hallarse ni deducirse, ni de precedentes, ni de la ley ni de la Constitución. Es en este sentido que la Corte crea políticas públicas a nivel nacional, y es este rol el que hace surgir el problema de la Corte en un sistema político que se jacta de ser considerado democrático”.[4]

Sin perjuicio de advertir el papel político que desempeñan las cortes; a los efectos de preservar su autoridad suprema, estos tribunales intentarán ratificar su papel neutral y objetivo, ubicándose más allá de las disputas e intereses políticos.

Valentín Thury Cornejo, lo resume de este modo: “En suma, a pesar de la difuminación de los límites ente derecho y política, la Corte intentará mantener viva la divisoria y lo hará, principalmente, a través de la construcción de una autonomía basada en la objetividad y cientificidad del derecho”.[5]

Explicaciones políticas de las decisiones jurídicas

Una vez descripta la complejidad jurídica que presenta el control de constitucionalidad por parte del Poder Judicial, vamos a echar una mirada a las diferentes teorías que tratan de explicar las decisiones judiciales desde una perspectiva, básicamente, política.

Vamos a detenernos en el trabajo de un conjunto de autores que se proponen explorar las causas ajenas al mundo estrictamente jurídico que motivan el comportamiento judicial.

Antes de analizar brevemente cada una de esas escuelas, podemos destacar algunos puntos de coincidencia en la doctrina mayoritaria.

Por caso, se ha señalado que la existencia de tribunales independientes es, en buena medida, el resultado de un poder político fragmentado. Ríos Figueroa, por ejemplo, expresa: “Si consideramos que el Poder Judicial es efectivo cuando es capaz de decidir en contra de los intereses de los grupos en el poder sin ser sistemáticamente ignorado o amenazado con políticas agresivas, entonces una forma de llenar este vacío es que exista un gobierno dividido….mientras mayor sea el nivel de fragmentación política mayor es la probabilidad de votar en contra de los grupos en el poder, por lo tanto, más efectivo será el Poder Judicial”.[6]

A una conclusión similar llegan Rebecca Bill Chavez, John Ferejohn y Barry Weingast cuando afirman que “Como Alexander Hamilton argumenta en el Federalista 78, la corte no tiene ni la espada ni la cartera y por lo tanto no tiene los medios para resistir la voluntad unificada de las otras partes del gobierno. Argumentamos que la fragmentación del poder entre las ramas electas puede establecer el escenario para un poder judicial independiente”.[7]

Por su parte, Matías Iaryczower, Pablo Spiller y Mariano Tommasi también establecen una relación entre fragmentación política e independencia judicial. “La idea central es que en ambientes en donde la fragmentación política es la norma, el Poder Judicial es capaz de crear una doctrina de independencia judicial sin temor de recibir represalias políticas, ya sea en la forma de una enmienda constitucional que limite su poder de revisión, una destitución de miembros de la Corte o un aumento en el número de sus integrantes”.[8]

Estos autores que ponen el acento en la fragmentación política como pre-requisito de la independencia judicial se vinculan con la escuela política que considera a los jueces actores estratégicos.

Otros autores, como Oswald Lara Borges, Andrea Castagnola y Aníbal Pérez Liñán, entre otros, expresan que la independencia y efectividad del poder judicial dependerá de un conjunto de factores, tales como quienes son los que nombran a los jueces, la duración y estabilidad en el cargo, quienes y porque causas pueden removerlos, entre otros factores.

Finalmente, en orden a presentar, desde una perspectiva política, las razones por las cuales los jueces toman sus decisiones podemos enumerar tres teorías.

En primer lugar, la actitudinal, que sostiene que las preferencias ideológicas de los jueces constituyen el elemento central a la hora de explicar las sentencias judiciales. Los jueces progresistas dictan fallos progresistas, y los conservadores, fallos conservadores, resumen.

En segundo término se encuentra el modelo institucional, en donde se pone énfasis en aspectos internos del ámbito institucional, tales como la formación profesional de los magistrados, las reformas del poder judicial y la influencia de las nuevas tendencias constitucionales, como factores decisivos para fundamentar el comportamiento de los jueces.

Por último, nos detendremos en quienes consideran que los jueces toman sus determinaciones por razones estratégicas. Básicamente, sostienen que la particular situación de los jueces en el escenario político los lleva a congraciarse con la alianza gobernante y solo se deciden a fallar en contra de los gobiernos cuando estos comienzan a perder poder.

El modelo actitudinal

La hipótesis central de esta corriente de opinión afirma que las preferencias ideológicas y políticas de los jueces influyen decisivamente en el sentido de sus votos. En tal sentido, se señala que el modelo actitudinal revela la autenticidad de las sentencias, toda vez que el bagaje de conocimientos previos del juez y que son los que le proporcionan su visión del mundo es lo que motivan sus decisiones. No se afirma que los jueces se comporten apartados de las leyes, sino que en la mayoría de los casos el dispositivo legal es susceptible de interpretación y valoración diversas, por lo que, en definitiva, cada juez le imprimirá a sus fallos su impronta ideológica.

Santiago Basabé Serrano, por caso, analizó la caracterización ideológica de los miembros del Tribunal Constitucional de Ecuador y, a diferencia de la opinión generalizada, que considera que los jueces votan influidos por factores extraños a sus propias convicciones personales y legales, llegó a la conclusión que los magistrados emiten sus sentencias apoyados en sus convicciones políticas e ideológicas.

“La hipótesis fundamental que se sostiene es que los jueces votan de acuerdo a sus preferencias políticas, y que, por tanto, su fallo es el reflejo de su propia concepción del mundo respecto a determinados temas. En ese sentido, el trabajo afirma que una vez que el caso llega a su conocimiento, los jueces analizan los hechos, los vinculan con el conjunto de dispositivos legales aplicables, y, sobre dicha base, deciden acorde a sus propias preferencias político-ideológicas”.[9]

Luego, Basabé Serrano explica que los trabajos sobre comportamiento judicial que recurren a este enfoque han centrado sus observaciones en aquellos casos cuya naturaleza permite capturar de forma más fehaciente la correlación entre dirección del voto y ubicación ideológica del juez, tales como la pena de muerte, el aborto, el rol del Estado en la economía, entre otros.

Robert Dahl, por su parte, también confiere relevancia a la ideología del juez. En tal sentido, advierte que un elemento de sustancial importancia es el nombramiento que hacen los presidentes de los integrantes de la Corte Suprema. El autor explica que a lo largo de la historia de la Corte, en promedio, se designó un juez cada 22 meses, con lo cual cada presidente podría designar en su primer mandato, 2 nuevos jueces. Desde luego, advierte Dahl, los presidentes nombran jueces políticamente afines. Esta identificación ideológica, según Dahl, contribuye al dictado de sentencias encuadradas en tales políticas.

“Ciertamente, los presidentes no se destacan por designar jueces hostiles a sus propias concepciones sobre políticas pùblicas, ni tampoco pueden pretender que la Cámara de Senadores convalide la designación de una persona cuya opinión en cuestiones clave sea flagrantemente irreconciliable con la mayoría dominante en dicha Cámara”.[10]

Ríos Figueroa, por su parte, le asigna un papel menos importante a la designación de jueces y su ideología. Recuerda que en México, en 1994, con la reforma constitucional, el presidente Ernesto Zedillo nominó a la totalidad de los nuevos jueces de la Corte, debido a que el PRI tenía mayoría legislativa. Por entonces, las sentencias acompañaban invariablemente las políticas del PRI, desechando cualquier impugnación judicial respecto de las leyes que las materializaban. No obstante, posteriormente, la erosión política del gobierno fue acompañada de un conjunto de sentencias que declaraban la inconstitucionalidad de ciertas leyes federales. Ríos Figueroa, irónicamente, sostiene que debemos “…desechar la explicación según la cual los ministros deciden contra el PRI porque se volvieron ideológicamente antripriistas”.[11]

De este modo, Ríos Figueroa excluye la variable de ideología política de los jueces para explicar sus sentencias y ratifica su tesis de que un gobierno fuerte genera sentencias complacientes, y un gobierno fragmentado es el presupuesto de un poder judicial independiente.

El Modelo institucional

Este modelo coloca en el centro de la escena, entre otros factores, elementos tales como la nueva ideología constitucional, la formación profesional de jóvenes magistrados y las reformas al Poder Judicial, orientadas a la modernización y eficiencia de la justicia. Se considera que estos tópicos influyen decisivamente en las sentencias judiciales.

Couso y Hilbink explican que “Los cambios observados en el comportamiento judicial en Chile tienen orígenes ideológicos e institucionales. Después de las últimas dos décadas ha habido un cambio de paradigma dentro de la comunidad legal chilena, fuera del formalismo tradicional y hacia el neoconstitucionalismo”.[12]

Los autores destacan la ola de democratización que experimentó América Latina en la década del 80, sumada a la incorporación de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, que provocaron una profunda transformación de la cultura jurídica en la región.

En ese orden, afirma que “La doctrina del neoconstitucionalismo, que combina la teoría constitucional de Ronald Dworkin con la del teórico alemán Robert Alexy y la del jurista italiano Luigi Ferrajoli, enfatiza el papel de los principios en la defensa constitucional y pronostica un rol activista para los jueces al servicio de los derechos humanos”.

Se hace referencia al cambio de la cultura jurídica chilena, tradicionalmente privatista, hacia un fuerte protagonismo del derecho público, con jueces pro-activos en la defensa de los derechos.

De la mano de estos cambios ha llegado la jurisprudencia internacional de los derechos humanos, en donde se destaca un decidido reconocimiento a los derechos sociales, económicos y culturales.

Jose Luis Cea, presidente de la nueva Corte Constitucional chilena afirma que “El nuevo constitucionalismo reconoce la supremacía no solo del texto constitucional, sino también del bloque de constitucionalidad, que está compuesto por el texto de la constitución, los valores y principios de los estatutos constitucionales, los tratados sobre derechos humanos, y, finalmente, por el ius cogens que ayudan a interpretar y aplicar esos tratados”.[13]

Se expresa que la nueva generación de jueces formados en estos principios jurídicos, que han llegado con el paradigma del neoconstitucionalismo, están más liberados del verticalismo que supo imponer la Corte Suprema, y, en consecuencia, sus fallos van a estar fuertemente influidos por estos elementos normativos.

Desde esta concepción, se critica a la teoría actitudinal, que no distingue entre la ideología política de los jueces y su ideología constitucional. “Tales teorías tienden a reducir la ideología a la separación ideológica izquierda-derecha. Esta situación provoca que olviden el tipo de cambio ideológico constitucional que ha recorrido América Latina en la última década y que es crucial para entender la nueva disposición de los jueces en Chile para emprender una defensa más activa de los derechos”.[14]

Por otra parte, el modelo institucional, además de señalar la importancia del neoconstitucionalismo, destaca el papel que ha tenido en el comportamiento de los jueces, la reforma judicial llevada adelante en Chile.

El proceso de modernización judicial orientado a lograr una mayor eficiencia de los magistrados, vino acompañado también de un cambio en el proceso de designación de los jueces. Paralelamente, tuvo lugar una reforma legal orientada a dotar de un mayor poder de intervención a la Corte Constitucional, permitiéndole declarar la inconstitucionalidad de normas en casos concretos. Toda esta transformación institucional ha conformado una nueva camada de magistrados, protagonistas de un marcado activismo judicial. Los sostenedores del modelo institucional consideran que el comportamiento judicial no se explica por la fragmentación política, a la vez que reformulan el concepto de los jueces como actores estratégicos. En ese sentido, afirman que en el proceso de decisión sobre derechos, los jueces realizan cálculos estratégicos, pero estos cálculos no siempre o solo se hacen alrededor del contexto político formal, sino que el propio ámbito jurídico institucional puede ejercer una influencia aún mayor que el terreno partidista.

Finalmente, Couso y Hilbink señalan: “Nuestra opinión es que los cambios en el comportamiento judicial fueron posibles por el cambio en el contexto ideológico, combinado con las reformas institucionales que, juntos, han traído jueces con una nueva concepción del papel que deben desempeñar en el tribunal”.[15]

Los jueces como actores estratégicos

Por último, esta corriente de opinión considera a los jueces y las cortes como actores estratégicos, que toman sus decisiones judiciales teniendo presente la mayor o menor fortaleza del poder político de turno.

Robert Dahl, por caso, sostiene que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, en términos generales, no ha desempeñado un rol contra mayoritario. Este autor analizó 167 años de jurisprudencia de la Corte americana, precisando que en 78 casos, el tribunal revocó 86 leyes federales. Al estudiar pormenorizadamente esos fallos, Dahl advierte que la mitad de la legislación revocada lo fue luego de cuatro años de ser sancionada. Por lo demás, se pone de manifiesto que cuando el poder del gobierno era más fuerte –al comienzo de la gestión la oposición de la Corte era muy leve. En ese orden, las pocas leyes declaradas inconstitucionales en el primer período de gobierno, por lo general, no fueron del todo significativas. Asimismo, la fortaleza del gobierno le permitirá, como muestran los datos exhibidos por Dahl, revertir las posturas de la Corte. Por ello, Dahl afirma que “una mayoría legislativa cuyo objetivo sea implementar alguna cuestión central de una política pública va a poder hallar la manera de superar el veto de la Corte”.[16]

Por el contrario, el cuestionamiento de la Corte a las leyes federales se acrecienta a medida que la alianza gubernamental se va resquebrajando.

Ríos Figueroa sostiene una visión similar, respecto del papel desempeñado por la Corte Suprema en México. El dominio de la escena política por parte del PRI por más de 70 años, tuvo como correlato un poder judicial dependiente y sometido al poder político. El autor destaca que la reforma constitucional de 1994, que amplió sustantivamente el papel de la Corte en el control de constitucionalidad, no fue lo que hizo que tuviera un rol independiente, sino que fue, recién en el año 2001, la fragmentación política y la pérdida de poder por parte del PRI lo que permitió al máximo tribunal el dictado de sentencias que cuestionaban la legislación federal. Para Ríos Figueroa, un gobierno dividido es lo que permite un poder judicial fuerte e independiente.

Como se puede apreciar, hay sustantivos elementos comunes en las posturas de Dahl y Ríos Figueroa a la hora de explicar el mayor o menor grado de independencia del Poder Judicial. Un aspecto en el cual Dahl y Ríos Figueroa advierten un papel diferente entre la Corte de EE.UU y la de México es en orden a la influencia de los actores de poder no políticos. Dahl explica que al interpretar las Enmiendas V, XII, XIV y XV la Corte, en líneas generales, ha privilegiado la posición de los grupos poderosos, en detrimento de los más desaventajados. Así, ha fortalecido el derecho de los dueños de esclavos, el de los blancos y el de los propietarios, en lugar de los derechos de los esclavos, de los negros y de los asalariados.

Ríos Figueroa, por el contrario, muestra una Corte tan dependiente del gobierno, que los factores extrapolíticos han tenido menos gravitación en la jurisprudencia. Hasta ahora ningún actor ha apostado por el Poder Judicial. “Esto no debe sorprender a nadie, ya que en países como México, el Poder Judicial nunca o rara vez ha sido efectivo sino más bien un agente de legitimación de decisiones tomadas en otra parte, generalmente, en el Poder Ejecutivo”.[17]

Este papel legitimador del poder político es señalado por Dahl, cuando afirma que “Excepto por breves períodos de transición, cuando la vieja alianza se está disolviendo y la nueva está luchando para tomar el control de las instituciones públicas, la Corte Suprema invariablemente, forma parte de la alianza nacional dominante”.[18]

Gretchen Helmke, por su parte, analizó 7.500 decisiones judiciales emitidas por la Corte Suprema argentina entre 1976 y 1985, llegando a la conclusión que los fallos adversos al gobierno se acumulan al final del mandato, cuando el mismo pierde poder. Suele darse que esas sentencias son emitidas por los mismos jueces que el gobierno oportunamente designara. Con estos datos presentará su teoría de la defección estratégica.

Helmke afirma que “…ninguna explicación no estratégica da cuenta del aumento significativo de fallos contrarios al gobierno cuando está por finalizar su mandato. Dicho de otro modo, la hipótesis nula sería que si la variedad de casos permanece estable y los jueces no reaccionan en forma estratégica ante los cambios de su entorno político, sus fallos contrarios al gobierno tendrían que producirse en forma más o menos estable durante todo el mandato”.[19]

La autora defiende su posición con numerosos ejemplos. “Tanto con los militares como con Alfonsín, los jueces aumentaron sus pronunciamientos contrarios al gobierno en los dos años finales de éste, cuando ya se había vuelto sumamente probable que perdiera poder. Durante el régimen militar y hasta el año 1980, los jueces se pronunciaron contra el gobierno, en promedio, en el 36% de los casos, pero en 1982 y 1983, cuando ya era notorio que habría un cambio de régimen, este porcentaje se elevó de manera considerable hasta el 48 y 46%, respectivamente. También con Alfonsín los pronunciamientos contrarios a su gobierno comenzaron en un nivel comparativamente bajo y luego se fueron incrementando a medida que aumentaba su debilidad. Entre 1983 y 1987, fueron solo el 37% del total de los fallos, mientras que en 1988 y 1989 crecieron hasta alcanzar un promedio del 47%”.[20]

Luego, Helmke analiza pormenorizadamente el comportamiento del Poder Judicial durante el gobierno de Carlos Menem, con la particularidad que en este caso tuvo lugar una reelección. “En contraste con ello, en el primer período de Menem -1989-1995- durante el cual los jueces no enfrentaron ningún peligro visible, los fallos contrarios al gobierno no aumentaron. Más aún, en armonía con la lógica de la defección estratégica, los datos individuales indican que a medida que la popularidad de Menem iba en aumento y se tornaba más probable que se presentaría para un segundo mandato, el porcentaje de fallos contrarios al gobierno fue disminuyendo”.[21]

Las cifras adquieren una fuerte significación cuando la autora se detiene en casos específicos. Por ejemplo, en los supuestos de habeas corpus presentados ante los jueces en medio de la denominada “guerra sucia” llevada a cabo por la dictadura militar, se pasa del 0% al 69 del año 1981 a 1982. Helmke niega que haya aumentado la brutalidad del accionar militar y las violaciones a los derechos humanos a lo largo de los años. “Lo que se modificó no fue la mayor o menor legalidad de estos casos, sino las decisiones de los jueces”, concluye la autora.[22]

La especial importancia de esta hipótesis desarrollada por Hemlke es que muestra que el comportamiento del poder judicial no varía sustancialmente en tiempos de dictadura y democracia. En ese contexto, finalmente señala que: “Cuando el gobierno en ejercicio comienza a perder poder, los jueces carentes de seguridad institucional se ven estimulados a diferenciarse del gobierno saliente mediante lo que he llamado defección estratégica. Los resultados apoyan fuertemente la hipótesis de la defección estratégica: tanto en períodos de dictadura como de democracia, los jueces argentinos apoyaron en general a los gobiernos mientras estos eran fuertes, pero comenzaron a defeccionar a medida que aumentaba su debilidad”.[23]

Rebecca Bill Chavez, John Ferejohn y Barry Weingast realizan un estudio comparativo de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos y de la Argentina, y coinciden con esta visión estratégica de los jueces. Al respecto explican que la historia judicial norteamericana muestra que “Cuando un partido mayoritario homogéneo ha controlado la presidencia y el congreso, la suprema corte ha tendido a reflejar las preferencias políticas de la mayoría”.[24]

En relación al caso argentino, los autores advierten que “La experiencia histórica de Argentina también ha demostrado una relación entre la fragmentación política y la probabilidad de una acción judicial independiente. Como en los Estados Unidos, cuando el congreso argentino y el presidente han tenido una ideología dividida, la suprema corte ha demostrado una mayor capacidad para actuar en forma independiente. Por otro lado, cuando la presidencia y el congreso han sido controlados por un partido mayoritario homogéneo, la corte ha tendido a reflejar las preferencias de ese partido”. [25]

Entre los diferentes ejemplos a los que recurre, toma el último período del gobierno de Carlos Menem, cuando su poder comenzó a declinar. Señalan los autores que no fue necesario un cambio en la composición del tribunal para reafirmar su autoridad, en una decisión estratégica. La baja de popularidad y la fragmentación política fueron suficientes para decidir en contra del ejecutivo. “Los jueces, incluyendo los miembros de la mayoría automática de Menem señalaron que declararían inconstitucional un tercer período si el caso llegara a la suprema corte”.[26]

Finalmente, Matías Iaryczower, Pablo Spiller y Mariano Tommasi también advierten un comportamiento estratégico de nuestra Corte. “Utilizando una base de datos que comprende todas las decisiones importantes de la Corte Suprema Argentina desde 1936 que se refieren a la constitucionalidad de leyes federales y de decretos presidenciales, demostramos que los jueces de la Corte Suprema Argentina tomaron sus decisiones estratégicamente. La probabilidad de que un juez votara en contra de la constitucionalidad, aumentó con su grado de oposición política a la administración gobernante, y disminuyó en los casos en que la administración tenía control sobre la legislatura”.[27]

Fallos sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

Una vez analizada la complejidad del control de constitucionalidad por parte del Poder Judicial y teniendo presente las diferentes teorías políticas que explican el comportamiento de los jueces, corresponde ver cómo ha sido el proceso de judicialización que sufrió la denominada Ley de Medios.

En primer lugar hay que recordar que la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual fue sancionada y promulgada el 10 de octubre de 2009.

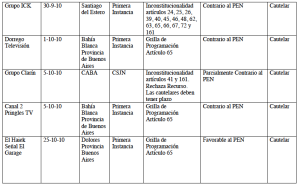

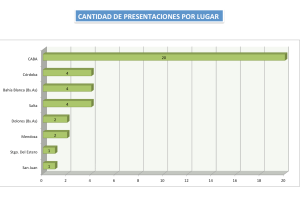

Para la elaboración del presente trabajo se han analizado 38 fallos judiciales dictados en distintos lugares del país, como la Capital Federal, Mendoza, Salta, San Juan, Bahía Blanca, Dolores y Santiago del Estero, entre otras ciudades. Los mencionados fallos han sido dictados por jueces de primera instancia, Cámaras de Apelaciones y la propia CSJN. En la enorme mayoría de los casos ha entendido la justicia federal en lo contencioso administrativo.

No obstante, en el caso Clarín interviene la justicia federal en lo civil y comercial. Los casos analizados se refieren a medidas cautelares y sentencias de fondo. Si se toma el sentido o resultado de los fallos, puede advertirse que algunos de ellos han sido contrarios a la Ley 26.522, mientras que otro conjunto de sentencias se pronunciaron a favor de esa norma.

En cuanto a la temática sobre la cual versan los fallos, pueden apreciarse tres tipos de sentencias. Una primera categoría de fallos impugnan la Ley 26.522 en su conjunto y disponen la suspensión de dicha norma en todo el país por supuestos vicios en el proceso de tramitación de la ley que tuvo lugar en la Cámara de Diputados. La CSJN revocó el fallo de la Cámara mendocina y teniendo presente este precedente, la Cámara de Apelaciones de Salta revocó el fallo de primera instancia que suspendía la Ley 26.522 en todo el territorio nacional.

Otros fallos se refieren específicamente a la constitucionalidad de determinados artículos de la Ley 26.522, básicamente los referidos al régimen de multiplicidad de licencias, el plazo de desinversión, la transferencia de licencias y la regulación de contenidos, entre otros.

Por otra parte, un tercer grupo de fallos se refieren a la conformación de la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, creada por la Ley 26.522. Como puntualizan Güida y Corbiere, “La puesta en ejercicio de la LSCA encontró no pocos obstáculos en una serie de medidas judiciales en su contra, que ciertos legisladores y principalmente los grupos de medios de comunicación más concentrados del país interpusieron, cuestionando tanto la totalidad de la norma como determinados artículos en particular”.[28]

Fallos que disponen la suspensión de la Ley 26.522

Los primeros fallos que alcanzaron una gran trascendencia institucional fueron los que ordenaron la suspensión de la aplicación de la Ley 26.522 y los actos de ejecución de dicha norma en todo el territorio argentino.

Esto fue dispuesto por el Juzgado Federal N° 2, de 1° Instancia de Mendoza, a cargo de la Dra. Olga Pura de Arrabal (21-12-09) y que fuera ratificado por la Cámara de Apelaciones de esa provincia. (25-3-10).

En el mismo sentido, el Juzgado Federal N° 2 de la provincia de Salta, cuyo titular es el Dr. Miguel Medina, ordenó al PEN que se abstenga de aplicar la Ley 26.522 y sus normas complementarias. (3-3-10).

Este tipo de medidas se tomaron por entender que en la Cámara de Diputados, tanto en la reunión plenaria de comisiones, como en la propia sesión de fecha 16 de septiembre de 2009, se habrían violado diversos artículos del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Fundamentalmente, los artículos 26, 50 inc. 5, 110, 113, 125, 157 y 227.

En tal sentido, se consideró que la ley estaba afectada en su integralidad y no podía ser aplicada.

En los dos casos, Mendoza y Salta, la acción fue promovida por legisladores. El Diputado Nacional Enrique Thomas y la Diputada Zulema Daher, respectivamente.

La CSJN, con el voto de sus 7 integrantes, revocó el fallo de la Cámara mendocina, en fecha 15-6-2010.

Consideró que el diputado Thomas no estaba legitimado para actuar y que no había existido un caso, que justificara la actuación del tribunal. Por otra parte, no entendió probado que el diputado no pudo ejercer su función.

Se afirmó que la doctrina de la Corte no avalaba el control general de la legalidad de las leyes. También la CSJN objetó la medida por el efecto erga omnes de la sentencia, considerando que la Cámara se excedió en el control de constitucionalidad. Solo podría tener el fallo efecto para el caso concreto, en función del control difuso de constitucionalidad que sostiene nuestro país. De lo contrario afirmó la Corte, el Poder Judicial estaría co-legislando. Ello se consideró de gravedad institucional y ameritó la intervención del máximo tribunal.

Tomando este precedente, la Cámara de Apelaciones de Salta, en fecha 24 de junio de 2010, adoptó un similar criterio y procedió a revocar el fallo de primera instancia, que había suspendido la aplicación de la Ley 26.522.

El caso San Luis

Asimismo, dentro de las demandas judiciales iniciadas que impugnan globalmente a la Ley 26.522, aunque aún no recayó sentencia, corresponde destacar la iniciada por el Gobierno de San Luis, que se presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación solicitando la declaración de inconstitucionalidad de la citada Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, por entender que el Congreso Federal no puede legislar sobre la materia en razón del impedimento que surge del artículo 32 de la Constitución Nacional, que afirma que “El Congreso Federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella jurisdicción federal”.

Paralelamente a ello, el Gobierno de San Luis dictó la Ley Provincial 735/10 y el Decreto 2931/10 por los cuales se conceden a la provincia amplias facultades en el ámbito de la radiodifusión. El Gobierno Nacional impugnó tal legislación por entender que viola la Constitución Nacional y la propia Ley 26.522, solicitando el dictado de una medida cautelar.

En fecha 29 de mayo de 2012, invocando los precedentes judiciales que ratifican la jurisdicción nacional en materia de radiodifusión (casos Neuquén, Buenos Aires, y otros) la CSJN concedió la medida cautelar y ordenó a las autoridades provinciales abstenerse de aplicar la citada normativa o dictar cualquier acto administrativo referido a los servicios de comunicación sin la autorización de las autoridades nacionales.

Paralelamente, no hizo lugar a una objeción formal presentada por el PEN en orden a la legitimación procesal.

Fallos que se refieren a determinados artículos de la Ley 26.522 y a Resoluciones

dictadas por AFSCA.

A diferencia de los fallos anteriores, las sentencias dictadas en la Capital Federal, San Juan, Salta, Córdoba, Bahia Blanca y otras ciudades, han objetado la constitucionalidad de ciertos artículos específicos de la Ley 26.522 y de resoluciones dictadas por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.

El Caso Clarín

La Cautelar

En la Capital Federal, en una acción promovida por el Grupo Clarín, el Juzgado Federal N° 1 de Primera Instancia, a cargo de Edmundo Carbone, suspendió provisionalmente la aplicación del artículo 41 de la Ley 26.522 que dispone la intransferibilidad de las licencias, por entender que se viola el derecho de propiedad, de comerciar y de ejercer industria lícita. (7-12-09).

Asimismo, ordenó la suspensión provisional del artículo 161 de esa norma, por el cual se exige la desinversión de medios en el plazo de un año, por considerar que viola el artículo 3 del Código Civil, que dispone la irretroactividad de las leyes y el artículo 1324, también del Código Civil, que impide la venta forzosa de bienes.

Este fallo fue confirmado parcialmente por la Sala 1 de la Cámara Federal Civil y Comercial, en fecha 14-5-2010, con la firma de María Susana Najurieta y Francisco de las Carreras. En efecto, se confirmó la suspensión del artículo 161, por considerar que el mismo conduce a una desinversión forzada que altera el régimen tutelado por la Ley 22.285 y el Decreto 527/05. Por el contrario, no confirmó la supuesta inconstitucionalidad del artículo 41.

Ante la interposición de un Recurso Extraordinario, la CSJN, en fecha 5 de octubre no lo consideró, por tratarse de una medida cautelar, que no reviste gravedad institucional (como si revestía el fallo de Mendoza).

Dos jueces (Petrachi y Argibay) rechazaron sin más el recurso.

Los cinco restantes lo rechazaron por tratarse de una medida cautelar, pero solicitaron al Juez de I Instancia que fijara un plazo razonable a la cautelar, para que el paso del tiempo no la convierta en una medida definitiva.

El Poder Ejecutivo realizó una presentación judicial en donde solicitó dejar sin efecto la medida cautelar, o en su defecto, fijar un plazo a la misma. El Juez Carbone, en fecha 9 de noviembre de 2010, rechazó ambas pretensiones.

Posteriormente, la CSJN dispuso que la cautelar vencía el 7 de diciembre de 2012. En esta causa, la CSJN, el 27 de noviembre de 2012 rechazó una solicitud de prórroga de la medida cautelar presentada por Clarín, ratificando que la prolongación de la cautelar implica denegación de justicia y exige al juez de primera instancia que se pronuncie sobre el fondo del asunto y castigue las eventuales maniobras dilatorias que pueden plantear las partes.

El 6 de diciembre de 2012 la Cámara Federal Civil y Comercial decide prorrogar la vigencia de la medida cautelar.

El 10 de diciembre de 2012, la CSJN declara inadmisible el per saltum interpuesto

por el Gobierno Nacional contra la sentencia de la Cámara.

El 26 de diciembre de 2012 la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, solicita revocar el fallo de la Cámara y declarar extinguida la medida cautelar.

Un día más tarde, el 27 de diciembre de 2012 se pronuncia la CSJN en fallo dividido.

La mayoría del tribunal decide confirmar el fallo de la Cámara y admitir la prórroga de la medida cautelar, aunque no comparte el temperamento de la Cámara que lo sea hasta el dictado de una sentencia definitiva.

Por su parte, el Juez Eugenio Zaffaroni por el contrario, considera extinguida la medida cautelar.

Finalmente, la jueza Carmen Argibay confirma íntegramente el fallo de Cámara. Sin perjuicio de ello, todos los jueces solicitan a la Cámara que resuelva rápidamente el fondo de la cuestión; toda vez que ya se había expedido el juez de Primera Instancia, afirmando la constitucionalidad de los artículos de la Ley 26.522

El fallo de fondo

También en diciembre de 2012 comienza a tratarse el fondo del asunto. Por entonces tiene lugar el Dictamen del Fiscal 1 Instancia, el cual se pronuncia por la constitucionalidad de los artículos 41, 45, 48 y 161 de la Ley 26.522. El 14 de diciembre de 2012, el Juez de Primera Instancia Horacio Alfonso, en coincidencia con lo expuesto por el Fiscal, considera constitucionales los citados artículos de la Ley de Medios.

Asimismo, el Dictamen del Fiscal de la Cámara Federal Civil y Comercial, ratifica la constitucionalidad de los mencionados artículos 41, 45, 48 y 161. El 17 de abril de 2013, la Cámara Federal Civil y Comercial se pronuncia sobre el fondo del asunto. A diferencia de lo dictaminado por los fiscales y el juez de Primera Instancia, que sostuvieron la constitucionalidad de la totalidad de los artículos en cuestión; la Cámara distingue entre cada uno de ellos y sus respectivos apartados e incisos.

En ese orden, considera que el artículo 41 es constitucional. El artículo 45 lo divide por apartados e incisos.

Limitaciones a nivel nacional

El apartado 1 inciso a que establece que quienes brinden televisión satelital tendrán solo una licencia, lo considera constitucional.

El apartado 1 inciso b, que limita a 10 las licencias para explotar radios y canales de TV abiertos, también lo considera constitucional, por utilizar un recurso limitado como lo es el espectro radioeléctrico. No obstante no considera constitucional el límite de poseer una sola señal audiovisual, contenido en el citado inciso.

El apartado 1 inciso c, que limita a 24 la cantidad de servicios de radiodifusión por suscripción lo considera inconstitucional, dado que no utilizan espectro. También sostiene la inconstitucionalidad del párrafo final del citado inciso c, que limita al 35% del mercado la penetración máxima que puede alcanzar un grupo de medios.

Limitaciones a nivel local

Afirma la constitucionalidad del apartado 2, incisos a y b, que limitan la cantidad de radios AM y FM que se puede poseer en una misma área de cobertura: 1 AM y hasta dos FM, si existen más de 8 emisoras de esa clase en dicha área.

Por el contrario, considera inconstitucionales los incisos c y d del apartado 2, que impiden ser titular de un canal de TV abierta y un servicio de radiodifusión por suscripción en una misma localidad.

Asimismo, sostiene la inconstitucionalidad del párrafo final del apartado 2 que estipula que el máximo de 3 licencias a poseer en una misma localidad.

En el mismo sentido, afirma la inconstitucionalidad de la exigencia de poseer una sola señal audiovisual por parte los titulares de licencia cuyos medios utilicen espectro, y la imposibilidad de los licenciatarios de servicios de radiodifusión por suscripción de ser titulares de registro de señales, con excepción de la señal de generación propia. En otro orden, considera inconstitucional el segundo párrafo del artículo 48. Por último, y con las referidas precisiones, considera constitucional el artículo 161. Sobre el particular, debe tenerse presente que las mencionadas declaraciones de inconstitucionalidad le quita gravedad al artículo, ya que se limita fuertemente la cantidad de medios que debería vender el Grupo Clarín.

En suma, y más allá de estas precisiones técnicas, el fallo de la Cámara fue claramente favorable a la posición del Grupo Clarín.

El 12 de julio de 2013 se emite el Dictamen de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, que sostiene la constitucionalidad de los artículos 41, 45, 48 y 161 de la Ley 26.522, solicitando se revoque la sentencia de la Cámara.

Posteriormente, los días 28 y 29 de agosto de 2013 expusieron en Audiencia Pública 13 amicus curiae; y, por otra parte, los representantes del gobierno y del Grupo Clarín debieron responder 36 preguntas que le formuló el presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti.

Finalmente, el 29 de octubre la CSJN emite sentencia de fondo declarando la constitucionalidad de los artículos 41, 45, 48 y 161 de la Ley 26.522.

Otros juicios

Sin perjuicio de lo sucedido en el caso Clarín, existieron otros radiodifusores que impugnaron diferentes artículos de la Ley 26.522 en distintos tribunales del país. Algunos de ellos se citan a continuación.

En fecha 29 de setiembre de 2009, el Juez Federal, Eduardo Coroleu, de Santiago del Estero, dictó una medida cautelar suspendiendo 11 artículos de la Ley 26.522. Entre ellos, se encuentra el artículo 161. Se beneficia con esta medida al grupo mediático Ick.

Asimismo, el Juzgado Federal N° 2 de la provincia de Salta, a cargo del Dr. Miguel Medina, en respuesta a una acción impulsada por la entidad de defensa de los derechos de los consumidores, CODELCO, dispuso la suspensión del mencionado artículo 45 de la Ley 26.522 relativo al límite de medios, y asi también la de los artículos 62, 63, 64 y 65 de dicha norma, referidos a la regulación de contenidos. En este supuesto, se entendió que tal regulación afecta la libertad de expresión de los medios y el derecho de los consumidores salteños a recibir información. (16-12-09).

Al igual que en los dos casos anteriores, y por similares fundamentos, fue ordenada también la suspensión del polémico artículo 161 de la Ley 26.522.

Por lo demás, el juzgado de Salta le comunicó al PEN que se abstenga de dictar actos o realizar hechos administrativos que impliquen poner en ejercicio la mencionada ley.

Por otra parte, el Dr. Leopoldo Rago Gallo, titular del Juzgado Federal de San Juan, a raíz de una acción iniciada por el empresario Jorge Estornell, suspendió la ejecutoriedad de los artículos 42 y 43 de la Ley 26.522 que disponen la inembargabilidad de los bienes afectados a los servicios de comunicación audiovisual y de los artículos 45, 46 y 48 referidos al límite máximo de medios que un mismo grupo puede poseer, entre otros temas.

Finalmente, se ordenó también la suspensión provisional del artículo 161 de la Ley 26.522, que dispone la desinversión en el plazo de un año. Fundamentalmente, se consideró que tales normas desconocen el derecho de propiedad y avasallan los derechos adquiridos, además de afectar la libertad de expresión. (29-12-09).

Un fallo de la justicia federal de Dolores, Provincia de Buenos Aires, suspendió la vigencia de la Resolución 296/10, dictada por AFSCA, que reordena la grilla de las señales de TV. El fallo resulta aplicable a Cablevisión.

No obstante ello, posteriormente, el 25 de octubre de 2010, dicho fallo fue revocado, con lo cual se avaló la razonabilidad de la grilla dispuesta por AFSCA.

Por otra parte, el Juez Federal subrogante Santiago Martínez, de Bahía Blanca, suspendió la aplicación del artículo 65, inciso 3 a y b de la Ley 26.522. También hizo extensiva la orden a lo dispuesto por el Decreto 1225/2010 y la Resolución 296/2010, dictada por la AFSCA, que reglamenta la grilla de canales.

A diferencia del caso de Dolores, no se aplicó en este caso solamente a Cablevisión, sino que reviste alcance general. La medida fue solicitada por Dorrego Televisión, planteando que afecta la libertad de expresión, el derecho a la información, la libre competencia y los derechos de los consumidores, fundamentalmente, su libertad de elección. La Cámara Federal de Bahía Blanca, en fecha 10 de diciembre de 2010, revocó la medida de primera instancia. Consideró que las medidas cautelares contra leyes, decretos o resoluciones deben ser concedidas en forma extraordinaria, pues se presumen válidas. De lo contrario, el juez se transformaría en legislador. Afirmó que el licenciatario no tiene un derecho a un orden de grilla de canales de TV, pues el tema de la radiodifusión está hondamente comprometido con el mejor o mayor criterio que la comunidad posee y reserva para sí.

La misma Cámara Federal de Bahía Blanca, también el 10 de diciembre de 2010, revocó la sentencia de primera instancia del Juzgado de Coronel Pringles, que también había concedido una medida cautelar impidiendo la aplicación de la nueva grilla de TV. Lo hizo fundado en similares argumentos que en el caso Dorrego TV.

La Cámara, en ambas sentencias, afirmó además que no era aplicable un anterior fallo dictado en Mar del Plata, en donde se impugnaba la grilla de TV, pues en la Ley 22.285 no se contemplaba tal cosa. Por el contrario, la Ley 26.522, el Decreto 1225/2010, si lo hacen, con lo cual legitiman la Resolución AFSCA 296/2010.

El Fiscal se había pronunciado en similares términos. En la Capital Federal, el Juzgado Federal N° 1 de Primera Instancia, a cargo de Edmundo Carbone, en julio de 2011, decretó la suspensión del artículo 30 de la Ley 26.522, impidiendo a las cooperativas que brindan servicios públicos presentarse a solicitar licencias para ofrecer servicios de comunicación audiovisual.

La razón de tal medida fue a raíz de las alegadas ventajas y privilegios impositivos que detentan las cooperativas, en relación con las sociedades comerciales.

Posteriormente, el Juez Carbone fue recusado y el nuevo magistrado, en fecha 14 de noviembre de 2011, revocó la medida cautelar oportunamente dispuesta, dejando de lado los argumentos esgrimidos en primera instancia.

En fecha 4 de agosto de 2011, la Cámara Federal de Salta hizo lugar parcialmente a la apelación del Estado Nacional y dispuso el levantamiento de la suspensión de las cautelares de los artículos 45 (en parte), 62, 63, 64, 65 y 161 de la Ley 26.522.

En la misma sentencia, confirmó la cautelar de primera instancia sobre parte del artículo 45.

El 20 de marzo de 2012, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, en un proceso iniciado por Radiodifusora del Centro, revocó una medida cautelar dictada en primera instancia.

La Cámara consideró que, dada la presunción de legalidad de las leyes, se debía actuar con especial prudencia. Afirmó que la libertad de expresión, como todo otro derecho, no es absoluta, sino que debe ejercerse conforme las leyes que regulen su ejercicio.

En ese orden, afirmó que no se advertía la ilegalidad manifiesta de la Ley 26.522 y revocó la medida cautelar que disponía la inaplicación de los artículos 41, 45, 62, 63, 65 y 161 de la Ley 26.522.

Fallos relativos a la Comisión Bicameral

El Diputado Federico Pinedo inició una causa ante la justicia Federal de la Capital Federal solicitando la declaración de inconstitucionalidad del Decreto 1525/2009, por el cual el PEN ponía en funcionamiento las medidas operativas para el funcionamiento de la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual.

Fundamentalmente, el diputado objetaba la conformación de dicha comisión con anterioridad al 10 de diciembre del 2009. La Sra. Jueza Federal de Primera Instancia rechazó tal pretensión. Dicho fallo fue luego ratificado por la Cámara de Apelaciones. En términos generales, se indicó que no surgía expresamente de la Ley 26.522 que tal comisión debía constituirse con posterioridad al 10 de diciembre. Asimismo, se indicó que tampoco su bloque (Pro) podría imponer otro candidato a director de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual luego del 10 de diciembre. (15-12-09).

La cronología de los fallos. Su vinculación con el poder político

Resulta de especial interés analizar cronológicamente los fallos, ya que se podrá apreciar una fuerte interacción entre el resultado de las sentencias – a favor o en contra del gobierno- y la mayor o menor fortaleza del poder político.

En ese orden, pueden seleccionarse dos etapas: La primera toma como punto de partida los fallos que se dictaron a partir de la sanción de la Ley 26.522, en octubre de 2009, hasta el 23 de octubre de 2011, cuando se producen las elecciones nacionales. La segunda etapa va desde esa fecha, hasta el dictado del fallo de la CSJN, en el caso Clarín, en donde declara la constitucionalidad de la Ley de Medios, el 29 de octubre de 2013.

La primera etapa muestra un escenario político adverso al Frente para la Victoria. En las elecciones celebradas el 28 de junio de 2009 se produjo un acontecimiento de especial significación política, como lo fue la derrota del kirchernismo en la Provincia de Buenos Aires. En esa oportunidad, la Alianza Unión PRO, encabezada por Fransico De Narvaez, obtuvo para diputados nacionales 2.606.632 votos, superando a la Alianza Frente para la Victoria, que consiguió 2.418.104 votos, y fue liderada por el propio Néstor Kirchner. De este modo, el justicialismo perdía por casi 200 mil votos la provincia de Buenos Aires, histórico bastión electoral del peronismo.[29]

Por su parte, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mostraba a la Alianza Propuesta Republicana a la cabeza de las elecciones de diputados nacionales, con 567.695 sufragios, seguida de Proyecto Sur, con 441.971 votos y la Alianza Acuerdo Cívico y Social, con 348.261 votos. El partido del gobierno ocupó el cuarto puesto, con 211.277 votos.[30]

En el resto del país, el Frente para la Victoria también perdió en distritos de especial significación.

Como consecuencia de los resultados electorales, el oficialismo perdió el control de la mayor parte de las comisiones, tanto en el Senado, como en la cámara de Diputados. La oposición pasó a controlar los resortes legislativos a través del denominado GrupoA.

En este período políticamente adverso para el oficialismo es cuando se producen la mayor cantidad de fallos en contra de la Ley de Medios, teniendo en cuenta las sentencias dictadas por jueces de primera instancia y de las cámaras de apelaciones.

En efecto, desde la sanción de esa ley, en octubre de 2009, hasta el 23 de octubre de 2011, fecha de las elecciones nacionales, se dictan 15 sentencias en contra de la Ley de Medios, y solo 7 favorables a esa norma; una de ellas, parcialmente. Es decir que en esta etapa las sentencias contrarias al gobierno duplican a las favorables al mismo.

Veamos ahora que pasó en la segunda etapa.

En primer lugar, cabe señalar que en las elecciones presidenciales celebradas el 23 de octubre de 2011, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner obtiene la reelección, logrando 11. 865.055 votos, lo que equivale al 54% del padrón electoral. En segundo lugar se ubicó el Frente Amplio Progresista, con 3.684.970 votos, equivalentes al 16 % del padrón. La distancia entre el primero y el segundo fue mayor a los 8 millones de votos. Por cierto, esta victoria electoral se manifestó en la Provincia de Buenos Aires, donde el Frente para la Victoria obtuvo 57% de los votos, mientras que el FAP alcanzó solo el 12% del total.[31]

En el resto del país, el oficialismo logró importantes victorias. Los comicios marcaron una clara recuperación política del oficialismo, que le permitió retomar el control de las comisiones legislativas del Congreso y reposicionarse en el centro de la escena institucional.

Este nuevo escenario político tuvo un correlato en el comportamiento judicial en torno a la Ley de Medios.

En efecto, si se toma el período que va del 23 de octubre de 2011 al 27 de octubre de 2013, se dictan 5 fallos que declaran la constitucionalidad de la ley, mientras que solo uno se pronuncia contra la pretensión del gobierno, y otro fallo parcialmente contrario al oficialismo. Es decir que en esta etapa, de recuperación política del oficialismo, las sentencias favorables al gobierno superan claramente a las contrarias.

En este contexto, el comportamiento del poder judicial parecería responder al modelo teórico que considera a los jueces actores estratégicos. Rebecca Bill Chavez, John Ferejohn y Barry Weingast sostienen una explicación externalista del comportamiento judicial, que plantea que existen condiciones externas al poder judicial o a la ley que pueden moldear los incentivos de los jueces y por lo tanto, pueden alterar su comportamiento. “Podemos imaginarnos otras explicaciones externalistas que no se centran en el carácter de las ramas políticas sino en las disposiciones de las formaciones sociales con poder como el ejército, los gobiernos regionales relativamente independientes, los sindicatos de trabajadores, los grupos étnicos minoritarios, o los movimientos sociales”.[32]

Desde luego, podría agregarse a la lista, como otros factores de poder, a los medios de comunicación. En ese orden, debe tenerse presente que la mayoría de los fallos contrarios a la Ley de Medios dictados por jueces federales y cámaras de apelaciones fueron emitidos en ciudades del interior. Esas causas las iniciaron, por lo general, importantes grupos de medios locales.

En este contexto, una hipótesis que podrían sugerir quienes sostienen que los jueces toman decisiones estratégicas, es que el comportamiento de esos juzgados federales con asiento en las provincias podría haber tenido un doble sentido estratégico: desafiar a un gobierno lejano y debilitado, y no enfrentarse a fuertes medios cercanos.

El especial papel de la Corte

Los fallos emitidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en todo este período de 4 años reflejan un comportamiento diferente al mostrado por los jueces inferiores, de Primera Instancia y de las Cámaras de Apelaciones, por lo cual encasillar su comportamiento en alguna de las teorías analizadas resulta mucho más complejo.

La primera intervención de la CSJN tuvo lugar en el caso planteado por el diputado Thomas. Allí, el máximo tribunal afirmó que el legislador no estaba legitimado para actuar y que no había existido un caso, que justificara la actuación del tribunal.

Asimismo, la CSJN objetó la cautelar dictada por la justicia mendocina por su efecto erga omnes. Expresó que la Cámara se había excedido en el control de constitucionalidad. El fallo solo podía tener efecto para el caso concreto, en función del control difuso de constitucionalidad que sostiene nuestro país. De lo contrario, el Poder Judicial estaría co-legislando. La Corte consideró de gravedad institucional el caso y ordenó la revocación de la sentencia.

Una lectura política de la actuación de la CSJN parecería indicar que el máximo tribunal decidió hacer uso de su poder institucional, emitiendo un mensaje hacia dentro y hacia fuera del Poder Judicial: Ratificar que solo la Corte podía tomar esa determinación.

Otra intervención de la CSJN fue ante la demanda presentada por el gobierno de la Provincia de San Luis, que objetó la facultad del Congreso Nacional para legislar sobre medios de comunicación audiovisual, y, en consecuencia, procedió a dictar normas provinciales en la materia.

Como fuera señalado, el Gobierno Nacional impugnó tal legislación por entender que violaba la Constitución Nacional, solicitando el dictado de una medida cautelar.

La Corte, invocando los precedentes judiciales que ratifican la jurisdicción nacional en materia de radiodifusión (casos Neuquén, Buenos Aires, y otros) concedió la medida cautelar y ordenó a las autoridades provinciales abstenerse de aplicar la citada normativa o dictar cualquier acto administrativo referido a los servicios de comunicación, sin la autorización de las autoridades nacionales.

Claramente, la Corte ratificó el poder del Gobierno Federal, y más allá de sus argumentos jurídicos, no puede dejar de observarse que tal conducta implicó un alineamiento con el poder central.

Holland, citado por Javier Couso, afirma: “Puede suceder que las cortes constitucionales tengan una mayor influencia política cuando operan en sistemas políticos federales o cuasi federales. Su utilidad política como colaboradores del gobierno central en la difícil tarea de mantener los estados miembros bajo control, es un recurso político de tal magnitud que puede emplearse después para lograr obediencia para con sus decisiones, incluso en materias no relacionadas con el federalismo, y con respecto a decisiones que vayan en contra del gobierno central”.[33]

Veamos ahora como se desempeñó la CSJN en el caso Clarín.

Lo primero que corresponde destacar es que, más allá de la importantísima decisión de fondo que avaló la constitucionalidad de los artículos 41, 45, 48 y 161 de la Ley 26.522; a lo largo de los 4 años que duró el pleito, el máximo tribunal le otorgó la razón al Gobierno y al Grupo Clarín en forma alternada.

Mientras se trataba la vigencia de la medida cautelar que suspendía la aplicación del polémico artículo 161, la CSJN se ocupó de aceptar la prórroga de esa medida cautelar solicitada por el Grupo Clarín.

Posteriormente, y ante la interposición de un Recurso Extraordinario, la CSJN, en fecha 5 de octubre no lo consideró, por tratarse de una medida cautelar, que no revestía gravedad institucional.

Los jueces Petrachi y Argibay rechazaron sin más el recurso. Los cinco restantes lo rechazaron por tratarse de una medida cautelar, pero solicitaron al Juez de Iª Instancia que fijara un plazo razonable a la cautelar, para que el paso del tiempo no la convierta en una medida definitiva. Luego, el Poder Ejecutivo realizó una presentación judicial en donde solicitó dejar sin efecto la medida cautelar, o en su defecto, fijar un plazo a la misma. El Juez Carbone, en fecha 9 de noviembre de 2010, rechazó ambas pretensiones.

Posteriormente, la CSJN dispuso que la cautelar vencía el 7 de diciembre de 2012, -el famoso 7 D- con lo cual, si bien consintió el mantenimiento de la medida cautelar, le brindó el gobierno una fecha cierta de vencimiento de la misma.

El 27 de noviembre de 2012, en esta causa, la CSJN, rechazó una solicitud de prórroga de la medida cautelar presentada por Clarín, ratificando que la prolongación de la cautelar implicaba denegación de justicia y exigió al juez de primera instancia que se pronunciara sobre el fondo del asunto y castigara las eventuales maniobras dilatorias que pudieran plantear las partes.

En esta sentencia, si bien la Corte vuelve a apoyar al Gobierno, el hecho más determinante parece ser su determinación de hacer valer su propia autoridad, al ratificar su postura sobre el vencimiento de la medida cautelar.

No obstante, posteriormente, el 10 de diciembre de 2012, la CSJN se manifiesta abiertamente contra las pretensiones del Gobierno Nacional, al declarar inadmisible el per saltum interpuesto contra una sentencia de la Cámara. Con este fallo, ahora la CSJN parece estar afirmando su propia autoridad frente al PEN.

El 26 de diciembre de 2012 la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, solicita revocar el fallo de la Cámara y declarar extinguida la medida cautelar. Un día más tarde, el 27 de diciembre de 2012 se pronuncia la CSJN en fallo dividido. La mayoría del tribunal decide confirmar el fallo de la Cámara y admitir la prórroga de la medida cautelar, aunque no comparte el temperamento de la Cámara, que lo sea hasta el dictado de una sentencia definitiva.

En este caso, la Corte se vuelve a oponer a las pretensiones del Gobierno Nacional. Finalmente, el 29 de octubre la CSJN emite sentencia de fondo declarando la constitucionalidad de los artículos 41, 45, 48 y 161 de la Ley 26.522.

¿Cómo debe categorizarse el comportamiento de la Corte a la luz de las teorías que buscan explicar las sentencias judiciales desde la ciencia política? Sin perjuicio de considerar lo actuado por la CSJN en orden a la Ley de Medios, no puede dejar de advertirse que por ese tiempo la Corte había pronunciado un conjunto de fallos claramente adversos al Gobierno, como por ejemplo lo fue la sentencia adversa a la denominada democratización de la justicia. Se citan casos ajenos a la Ley de Medios, para señalar que para un análisis más exhaustivo de la conducta de la CSJN resulta pertinente tomar en cuenta otro conjunto de sentencias de especial trascendencia.

Javier Couso, sobre el particular, destaca “…la frecuente estrategia de las cortes que están intentando consolidar su legitimidad en el largo plazo, consistente en adoptar temporalmente una actitud deferente hacia el poder político después de un período activista, con el propósito de acumular una reserva de legitimidad suficiente que les permita más adelante volver a adoptar una conducta activista. Este tipo de acción estratégica hace muy difícil la tarea de determinar niveles de activismo judicial en el mediano y largo plazo, puesto que no es fácil establecer si un período de pasividad judicial es señal de una tendencia permanente, o simplemente algo aislado”.[34]

Martín Shapiro proporciona una mirada similar cuando explica que la Corte en los Estados Unidos se volvió activa en la defensa de los derechos de los que no tienen, solo después de un desarrollo histórico muy prolongado de su propia legitimidad a través de la protección judicial del interés de los que tienen. “La Corte desarrolló un largo y relativamente exitoso registro de defensa de los intereses de la propiedad y, particularmente, los de la propiedad corporativa. Más tarde tuvo éxito en convertir el apoyo institucional que había construido para la defensa de los intereses de los poderosos, en apoyo para sus esfuerzos para ampliar los derechos individuales o humanos.; un esfuerzo que inició, tentativamente, por la época de la Primera Guerra Mundial y llegó a una cúspide durante la Suprema Corte del Ministro Presidente Earl Warren, en la primera mitad de los 50”.[35]

Este tipo de comportamiento podría encuadrar dentro de la escuela de pensamiento que considera a los jueces actores estratégicos. En otro orden de ideas, debe tenerse presente que la CSJN es el tribunal más numeroso, por lo cual resulta más complejo analizar sus sentencias, ya que se integran con votos que, frecuentemente, suelen ser muy diferentes entre sí.

Así, y más allá de poder analizarse las sentencias de la CSJN como un todo, reviste particular interés detenerse en la postura de cada uno de sus 7 miembros; ya que pueden encontrarse en cada uno de los votos diversas razones y actitudes que nos brindan las diferentes escuelas de explicación política de las sentencias judiciales.

Por caso, ciertos jueces pueden actuar de modo estratégico y otros por convicciones ideológicas, o bien responder al modelo institucional. Por ejemplo, los votos de Fayt y Zaffaroni, opuestos ideológicamente, podrían, empero, ambos explicarse desde la teoría actitudinal; ya que en sus fallos estarían reflejando sus más profundas convicciones ideológicas.

Una especial consideración tiene la fecha de la sentencia de la CSJN por la cual declara la constitucionalidad de los artículos 41, 45, 48 y 161 de la Ley 26.522. En efecto, la misma fue publicada el 29 de octubre de 2013, dos días después de las elecciones de medio término, que reflejaron una pérdida de votos por parte del oficialismo. Este dato ha tenido múltiples y contradictorias explicaciones políticas. No obstante, pocos han dudado del carácter eminentemente político de tal determinación. Si bien, en líneas generales, podría admitirse que la Corte habría actuado en forma estratégica, existen discrepancias en torno a qué propósito u objetivo estratégico determinado persiguió nuestro máximo tribunal al dictar su fallo en esa fecha.

El juez Carlos Fayt oportunamente había señalado que la Corte no dictaría sentencia antes de las elecciones, como una forma de evitar introducir un elemento político en medio de la campaña electoral. No obstante, la difusión del fallo inmediatamente después de los comicios, revelaría una decisión estratégica, de múltiples y posibles explicaciones. Una de ellas podría indicar la necesidad de afirmar un rol eminentemente jurídico e institucional, más allá de la coyuntura política. Otras lecturas –minoritarias- reflejaban denuncias hacia el comportamiento tribunal.

En otro orden de cosas, merece destacarse la especial dimensión del fallo, que demandó 392 fojas; en donde se recurre a innumerables citas de doctrina y legislación. Todo ello convierte al fallo en una suerte de tratado de derecho, con un valor simbólico superlativo.

Ferguson ha descrito al género sentencia judicial como caracterizado por la voz monologante, el modo interrogativo, el tono declarativo y una retórica de la inevitabilidad. “El juez o el tribunal, al momento de enunciar su decisión, subsume todo el resto de las voces y las hace propias, las personifica en su monólogo. Pero no lo hace desde su propia personalidad, sino que subsume sus características individuales y asume su rol institucional. Es el tribunal el que habla a través suyo, la Justicia que emite su dictamen. El formalismo legal sirve a este propósito retórico de apropiación, ya que al hacer suyas dichas limitaciones el decisor judicial no habla por sí, sino que lo hace por la norma”.[36]

Por otra parte, una especial significación adquirieron las audiencias públicas celebradas por la CSJN los días 28 y 29 de agosto de 2013 en donde expusieron 13 amicus curiae; y, por otra parte, los representantes del gobierno y del Grupo Clarín debieron responder 36 preguntas que le formuló el presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti.

Como suele suceder, estas audiencias se desarrollaron en un ámbito de especial majestuosidad, con los 7 magistrados sentados en sus amplios sillones, ubicados por encima del público y de las partes, ofreciendo una particular imagen de estar más allá de la coyuntura. Paralelamente, la solemnidad del evento coincidía con la ruidosa manifestación popular que se desarrollaba en la plaza frente a los tribunales. Por lo demás, tenía lugar una amplia difusión mediática de las audiencias.

Al respecto, Valentín Thury Cornejo, explica que la Corte en los Estados Unidos suele asumir una naturaleza sacerdotal en tanto conecta un mundo trascedente con la realidad profana que está destinada a regular: “Las largas togas de los jueces de la Corte Suprema americana, su edificio con forma de templo griego, el secreto de sus deliberaciones, los rituales de las audiencias públicas, todos ellos son elementos que indican la presencia de algo sagrado”.[37]

Luego, Thury Cornejo, se refiere especialmente a las audiencias que celebra la Corte en aquel país, describiendo la sala, con sus columnas jónicas de mármol italiano, sus puertas de bronce y sus frisos con las figuras de los grandes protagonistas de la historia del derecho, desde Hamurabi hasta John Marshall, pasando por Carlomagno y Napoleón.

Refiere que allí la Corte realiza su más importante ritual jurídico, con sus jueces vestidos con largas togas y sentados en lugares prefijados, por encima de los litigantes y del resto del público. Agrega el autor que el arcaísmo del lenguaje, las vestimentas, la formalidad del procedimiento y la majestuosidad del entorno, contribuyen al mantenimiento de la naturaleza mística de la Corte”.[38]

Perry, por su parte, concluye esta línea de razonamiento afirmando que “…la imagen favorable de la Corte en los ojos del público y de los abogados se apoya fuertemente en las audiencias orales que tomamos. Este ritual cumple, además, con la función de presentar a la Corte Suprema como una institución colegiada, en la que las individualidades se subordinan a un cuerpo que los trasciende al incorporarlos en su larga tradición”.[39] Todo este componente ideológico y simbólico estuvo presente en las audiencias públicas celebradas por la CSJN en el caso Clarín.

Valentín Thury Cornejo lo explica de este modo: “La legitimidad de la Corte Suprema se basa, en gran medida, en el rol que cumple como articulador de una Constitución que se presenta bajo la forma de carta fundacional de la convivencia social. La Constitución es así, al mismo tiempo, símbolo político-jurídico y norma racional y concreta. La Corte administra ese capital simbólico y, para hacerlo, debe preservar el aura que lo circunda. Al mismo tiempo, la Corte media entre la trascendencia originaria de la Constitución y el devenir de la vida política comunitaria, adaptando los contenidos de la primera a las necesidades de la segunda”.[40]

Agrega luego que la Corte debe asumir una neutralidad montesquiana, que la situe por encima de la coyuntura política. “Sin embargo los fallos de la Corte tienen un contenido eminentemente político. El tribunal, entonces, resuelve esta paradoja a través de un esquema retórico en el que combina un lugar privilegiado en el sistema institucional –por fuera de los circuitos normales de legitimación política y con un rapport privilegiado con la opinión pública- con la utilización de parámetros científicos de argumentación y demostración”.[41]

Conclusión

El propósito del presente trabajo ha sido analizar el comportamiento del Poder Judicial en orden a la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522.